和食器の「用」と「美」

ぼくの事務所で十数年使い続けている茶器、湯呑は、時代もののそば猪口だ。これで煎茶も飲む、紅茶も、コーヒーも。お茶当番の女の子たちが申しあわせたように使う猪口はきまって中期伊万里のもの。寸法と重量の手軽さのためか、それとも深く重なるゆえの携帯性・収納性のよさのためか、聞いてみたら、「割れない、丈夫」だから好きだという。

十数年、毎日使ってなお使い飽きない猪口の秘密は、いったい、何?

古い器の用と美を、ぼくなりに限定して観るチャンスに恵まれた。日本民藝館の収蔵品を触らせてくれるという。民藝館の収蔵庫へものさしと秤を持って勇んで出掛けて、「用」を「運ぶ用」に限定し、「美」を「触覚美」に絞って観た。

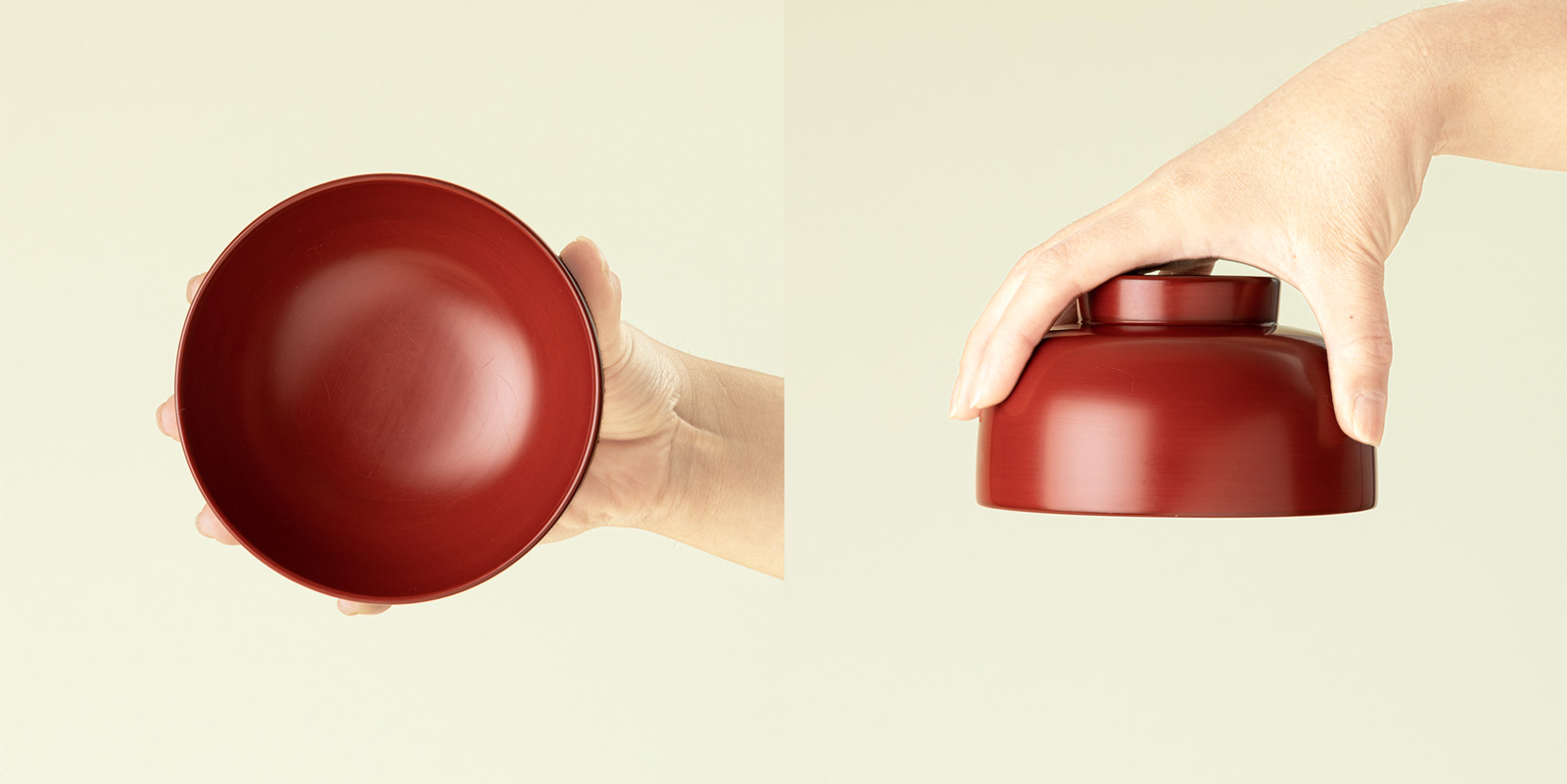

椀は手ばかりで測ってみた。重さは手頃だったが、でも径と椀高は、ちと手にあまった。徳利は注いでみた。現在の女の子にもぴったり手頃だった。総じて日本民藝館の収蔵庫には、「触覚美」と「運ぶ用」のものが多く眠っていた。

器の大きさはどうして決まったか

味噌汁を入れる汁椀も、ごはんを盛るめし茶碗も口径を計ってみると約12センチ。ほぼ4寸。材質も違えば産地も違う椀と碗が、工業規格もない時代に、揃いの大きさに作られたのはなぜだろう。

昔の長さの単位は「寸」にしても「尋(ひろ)」にしても「里」にしても、人間の身体から生まれた“身度尺”だった。お椀の口径4寸というのは、身体の部分いえば、親指と人差指でつくった半円にすっぽり収まる大きさである。

昔の汁椀を持ってみた。径が13センチ高さ9.3センチほど。大ぶりで立派だが、そのぶん手に余る。毎日の食事に使うことを考えると、もう少し小ぶりの椀が欲しくなる。持ちやすい手頃な椀を買い求める、そのユーザーの選択が長い間つみ重なって、徳川時代のはじめには椀の口径は4寸ときまった。有田や瀬戸のめし茶碗も、同じように径4寸に落ちつき、その“決まり寸法”は、椀がプラスチックで作られるようになった時代にもうけつがれている。

3寸は男女兼用の手頃な太さ

身の回りのモノを測ってみると、径75~80ミリの太さが多いことに驚く。ビールやワインの瓶、75ミリ。茶筒、75ミリ。伊万里のそば猪口も、小型のものが70ミリほど、中型のものが75ミリ。酒を注ぐ3号徳利、やはり75ミリ。新しいものでは電動式のコーヒーミルが、西ドイツ製・日本製ともにビール瓶と同じ太さだった。少し太めの海苔の缶でも90ミリ、3寸を超えない。

モノを握る格好に、ごく自然に開いた掌(てのひら)の径は、身長の約5パーセント。身長が10センチ違う男性と女性でも、頃合いの太さは5ミリしか違わないから、強いて男女の差をつける必要はない。径2寸5分(75ミリ)から3寸(90ミリ)までの“3寸もの”は男女兼用のサイズだ。

5寸ものは片手で持てる限界

3寸、4寸と並んで、5寸もまた器のきまり寸法だった。ところが最近、5寸ものは、漆器でも陶磁器でも、あまり見かけなくなってしまった。掌を精一杯ひろげてみるとわかるが、5寸の深皿や椀は、片手で上から掴むことのできる限界の大きさである。5寸よりも大きな、たとえばソバの丼なら両手で持ち上げるし、4寸の椀なら片手で楽に扱える。その中間の、片手ぎりぎりのサイズであるところに、5寸ものが使われなくなった鍵がありそうだ。

椀のプロポーションは?

お椀を、古くは“まり”と呼んだ。毬(まり)のようにまるい器という意味だろうか。背の高い合鹿椀(ごうろくわん)などは別として、いまわれわれが使っている汁椀を2つ合わせると、ちょうど直径12センチの球になる。〈椀の口径〉はこの球の直径で、〈椀の高さ〉はその半径だから、両者の比は2対1。このプロポーションだと、椀は片手にすっぽり収まる。テーブルや食器カゴに伏せた椀も楽々手に取れるし、椀底と口縁に指をかけて横から持つのも楽。食べやすく、洗いやすく、また木地を挽いたり漆を塗ったりの椀づくりにとっても、実に扱いやすい椀のサイズである。

出典元・著作の紹介

『食器の買い方選び方』

新潮社| 単行本 | 1987

いい器にはどんな特徴があるのか。古い器にも新しいデザインにも共通する秘密を、目に見える形で説明したベストセラー。日本人が数百年かけてデザインしてきた、手に持つ器。重さがいい、サイズがいい、器と人の関係がいい、器と器の関係がいい、さらに銘々持ちという日本独特の習慣を含めて、いい器の秘密をさまざまな切り口で解説してある。見た目だけでなく五感も満足させてくれる器の選び方。直筆イラストも見どころ。

こちらの本はAmazonで購入できます。

※本ページの掲載記事の無断転用を禁じます。当社は出版社および著作権継承者の許可を得て掲載しています。

※掲載箇所:「食器の買い方選び方」 P76~83